- 2023.04.19

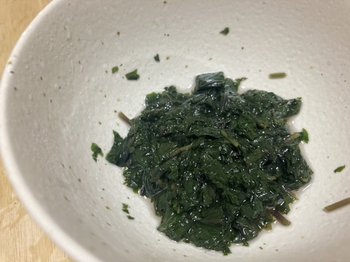

- 気の渋滞改善やアレルギー対策に紫蘇

気の渋滞改善やアレルギー対策に紫蘇をおすすめする話。

たがやす薬膳コンシェルジュです。

さて、漢字で書くと「紫蘇」。どうしてこの名がついたのか、こんな逸話があります。

とある昔、とある若者が海鮮物を食べて顔が紫色になり死にかけていました。が、しかし、三国志にも登場する名医・華佗(かだ)が紫蘇の葉を煎じて紫の薬を与えたところ蘇生した、というものです。そうです、紫の薬で蘇ったので『紫蘇』になったとか。*漢方では青紫蘇ではなく赤紫蘇が使われます。

真偽はともかく、今でも刺身のつまに使われたりするのは、紫蘇のもつ解毒作用にあると考えられています。

中国の民間療法では、海鮮物を食べたときのじんましんの予防に、一緒に食べたりもするそうです。

日本でも、紫蘇は免疫力をあげ、アレルギー対策にもなると注目を集めています。

そもそも香りのよい食材は気の巡りをよくしますが、紫蘇もその一つ。

お腹のあたりで気の渋滞が起これば、お腹が張ったり、ゲップがでたり。胸のあたりにたまれば、ため息をついたりイライラしたり。紫蘇はその巡りを改善してくれます。

刻むことで香り成分が出やすくなりまし、細かく刻んで醤油とごま油に浸けておけば日持ちのする調味料になります。

のどが詰まるようなつかえ感にもおすすめです。

春は新しい環境下で気を遣う場面が増えた人も多いと思いますが、気の消耗が激しい人は、長芋や米でしっかり気を補うことも大切です。

***********

薬膳でもっと元気に

もっとキレイに

もっとハッピーに

◇協会からのお知らせ◇

★国際薬膳茶師について

https://www.y-concierge.info/topics/2023/04/000801.php

★体質チェック付き講座説明会(東京)

https://www.y-concierge.info/topics/2023/02/000792.php

★5/20腸活ビューティー薬膳お食事会(東京)

https://www.y-concierge.info/topics/2023/03/000796.php

★東京・大阪・名古屋・仙台で薬膳茶資格

https://www.y-concierge.info/seminar/course04.php